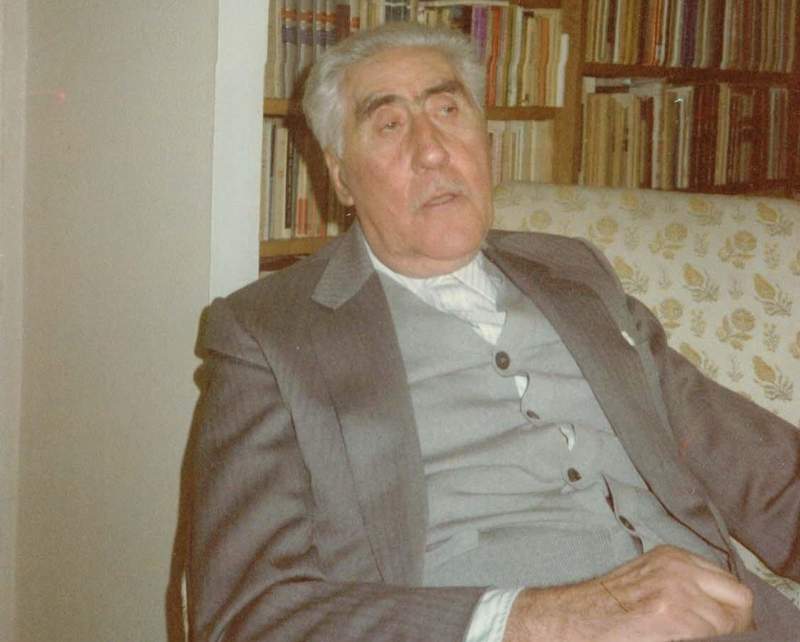

JAVIER HUERTA CALVO. “Entre los papeles de Ricardo Gullón depositados en la Biblioteca Municipal de Astorga, aparte del ya conocido y clasificado epistolario, se encuentran unos apuntes de memorias que parecen incompletos pero que resultan de enorme interés para conocer mejor la personalidad de la que fuera gran figura del ensayismo literario contemporáneo. Las memorias parecen escritas en diferentes momentos de la vida de Gullón pero permiten hacerse una idea certera de su evolución personal y creadora. El caso es que Gullón siguió atendiendo a otros proyectos en una etapa final de su vida en la que no decreció su actividad sino todo lo contrario, tras la concesión del Premio Príncipe de Asturias y con la preparación de su discurso de ingreso en la Real Academia Española. No sabemos, pues, si, en efecto, tenía avanzadas esas memorias con fragmentos que no conocemos. Los que hemos podido leer son de un interés extraordinario, verdaderamente apasionantes”. El profesor Javier Huerta Calvo, poeta y catedrático de Literatura, además de especialista en los Panero y en la Escuela de Astorga, nos ha enviado el texto de su último ensayo publicado en el diario Astorga Redacción, y que MJD Magazin extracta para sus lectores, comenzando por las alusiones a Rafael Alberti y María Teresa León, tan vinculados a Majadahonda:

“Siempre he dicho que él [Miguel Hernández] era un poeta combatiente. Porque él no era como Rafael Alberti o como los otros que iban al frente, estaban en un acto y volvían a Madrid. Él estuvo allí todo el tiempo, igual que cualquier otro combatiente”. Únase a ello el incidente que había tenido Miguel Hernández con el autor de Marinero en tierra, María Teresa León de por medio, en la sede de la Alianza de Intelectuales Antifascistas, en los primeros meses de 1939. Al parecer –el relato es de Ferris– “Hernández irrumpió en el edificio de la Alianza y, tras descubrir el ambiente festivo que se respiraba en aquellos salones, los preparativos, los manteles, el supuesto lujo, y los alimentos dispuestos en las mesas [parece que había hasta caviar ruso], no pudo ocultar su indignación ante aquel derroche y aquel alarde de resabio burgués mientras él y otros combatientes seguían jugándose el tipo en las trincheras” (Miguel Hernández. Pasiones, cárcel y muerte de un poeta (Temas de Hoy, 2010, p.452).

«La guerra, como he contado, me hizo ver que había muchas almas sencillas e inocentes en quienes la fe no estaba contaminada por la voluntad de poder, corroída por la política, pero no fue solo eso. Un día al final de la guerra me llamaron al gobierno civil de Alicante, para ofrecerme un pasaporte y un puesto en un barco que zarpaba para Francia dos días después». ¿Qué hacer en esa tesitura de la España trágicamente partida? Gullón declina la invitación porque piensa que, salvo servir en su puesto de funcionario al gobierno legítimo, no cabe imputarle ninguna actuación deshonrosa, mucho menos criminal. Así es que decide quedarse. Y poco más nos dice sobre esta decisión en sus memorias. Nada cuenta sobre la intercesión de sus amigos falangistas, Luis Felipe Vivanco y Luis Rosales, cuando se le abre un proceso de depuración, tras el cual queda libre de culpa y autorizado para seguir ejerciendo su profesión de fiscal. La cuestión era otra, sin embargo. La guerra, la política y su actuación en los tribunales… Había que pasar página. La literatura, una de las pocas utopías a la que el ser humano puede aspirar en esta vida, lo esperaba, pero todavía había que dar tiempo al tiempo.

“Cuando en 1936 empieza la guerra civil yo me siento, no diré al margen, pero sí desgarrado, escindido, y sin poder solidarizarme por completo con ninguno de nuestros bandos. En ese momento se hace consciente algo que hasta entonces permaneciera larvado, algo que hasta entonces corría oscuramente por mis venas y golpeaba sordamente en mis sienes: la sensación de que la vida que estaba viviendo era una vida falsa, una vida sin autenticidad.” Las presiones tal vez familiares y otros condicionamientos lo habían llevado a estudiar Derecho en la Universidad Central de Madrid (hoy Complutense), donde tuvo a suerte de conocer a dos maestros, más tarde figuras destacadas del PSOE, Luis Jiménez de Asúa y Julián Besteiro. Después vino la preparación de oposiciones al cuerpo de fiscales, su primer destino en Soria, donde incrementó su actividad literaria, su posterior traslado a Madrid y, con el estallido de la guerra, la nada agradable tarea de ejercer la acusación contra personas vinculadas al bando faccioso, la mayoría de ellas inocentes; en concreto, Gullón actuó como fiscal en el juzgado número 12 de Madrid, encargado específicamente de la rebelión militar.

Pero su peor experiencia como fiscal es cuando ha de ir a la cárcel de Porlier para tomar declaración a unos sacerdotes que finalmente serían ejecutados. Pertenecían a la orden de los Hermanos de la Doctrina Cristina, en cuyo colegio astorgano había estudiado Gullón junto a Luis Alonso Luengo y los hermanos Juan y Leopoldo Panero: “Aquellos hermanos me conmovieron por su sola presencia. Fueron para mí como un símbolo de tantas almas, de tantos seres como la guerra estaba destruyendo sin motivo, fútilmente, y de manera irreparable. Yo les dije que había sido discípulo suyo y que los recordaba con cariño y vi que me creían y vi cómo se tranquilizaban, cómo se serenaban y respondían con tanta sinceridad como dolor a nuestras preguntas.”

No es difícil imaginar el desgarro que experiencias tan horribles debieron causar en el fiscal Gullón, obligado a ejercer un papel que traicionaba sus más hondas convicciones morales. En lo político, su republicanismo estaba fuera de toda duda. Apenas proclamada la República, había militado en el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux, de cuyas Juventudes fue presidente, y hasta había hecho ostentación de su anticlericalismo luciendo en la solapa, como también Juan Panero, unos diablos rojos, y hasta escribiendo un cuento de carácter blasfemo, que más tarde le provocará algún remordimiento de conciencia. Acaso fueran estos antecedentes los que, una vez acabada la guerra, lo llevaron, en la depuración de que fue objeto, a ser acusado de pertenecer a la masonería, como lo fuera su tío, don Moisés Panero. En el Archivo de la Guerra Civil de Salamanca he podido comprobar que hay un expediente abierto a su nombre sin que en la carpetilla figure documento alguno, caso distinto al del padre de los Panero, que llegaría a ser detenido por la Guardia Civil en 1943.

En este punto las memorias de Gullón nos retratan a un joven que ya había tomado partido por la literatura en perjuicio de la política; un error esta inhibición de lo público ˗llega a confesar en otro momento˗ porque la segunda quedaría en manos de los más extremistas. A este respecto es muy elocuente lo que escribe a propósito de su relación con Miguel Hernández. Lo había conocido en mayo de 1935, en el homenaje a Vicente Aleixandre con motivo de la concesión del Premio Nacional de Literatura. De aquel homenaje nos ha quedado una fotografía en la que, alrededor del poeta galardonado, posan ˗entre otros- Pedro Salinas, Gerardo Diego, María Zambrano, Pablo Neruda, Luis Rosales y los hermanos Juan y Leopoldo Panero. Por desgracia, Gullón quedó fuera de aquella histórica foto.

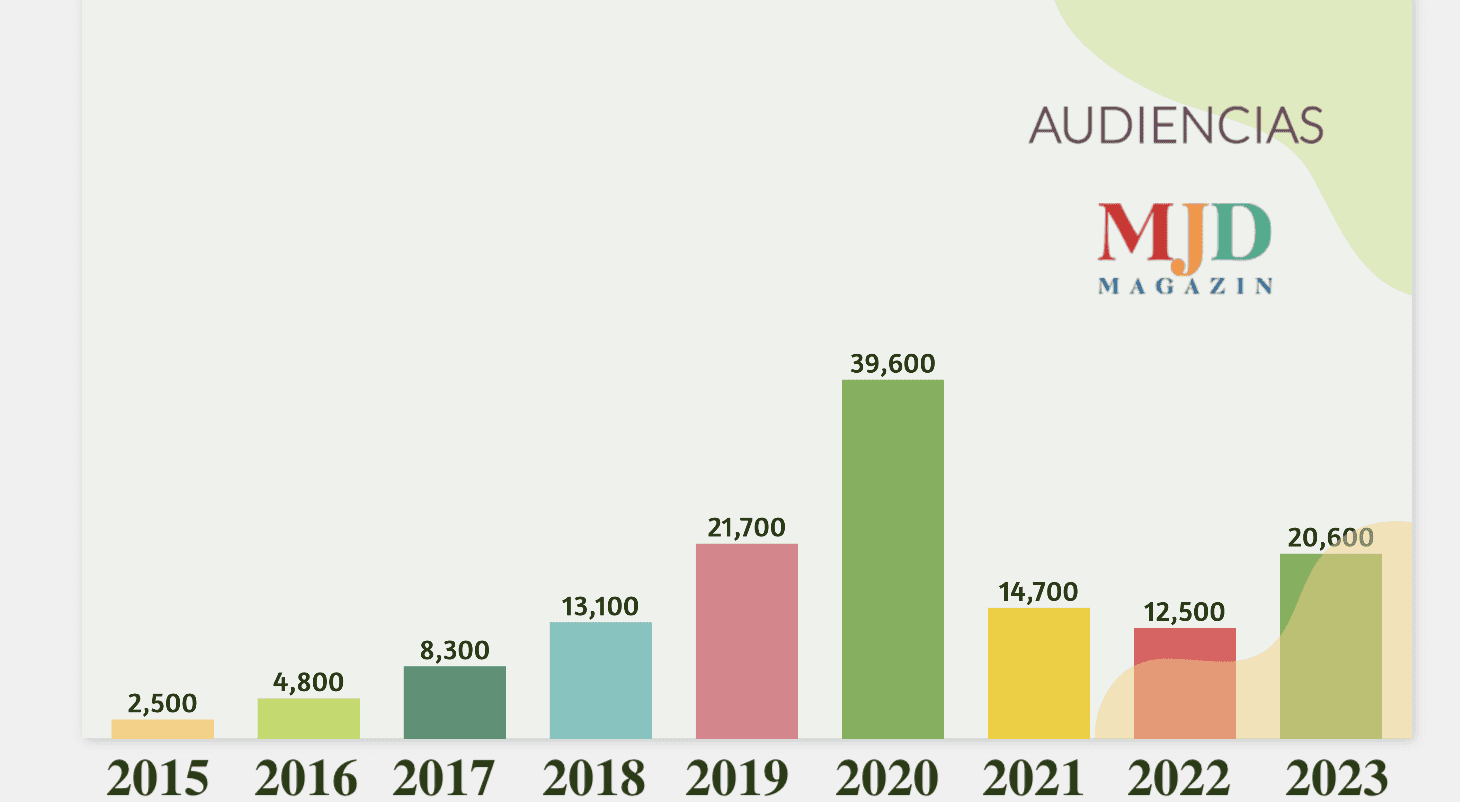

Más noticias